Foto oleh: Abdullah Hanan

Foto oleh: Abdullah Hanan

Kampus seharusnya tidak hanya sebatas menjadi ruang kuliah atau arena adu gengsi. Lebih dari itu, kampus merupakan laboratorium sosial dimana tempat mahasiswa menempa diri. Di dalamnya terdapat banyak organisasi, termasuk organisasi eksternal. Salah satunya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang juga terdapat di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN RMS). Organisasi ini berfokus pada pengembangan kaderisasi dan pengembangan diri demi kemajuan bangsa. Namun, sayangnya, fokus dan tujuannya tidak sejalan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Rayon, begitulah mereka menyebut tempat perkumpulannya, walaupun bangunannya tidak seiras DPP PDIP, tapi cara berpolitiknya bak pinang dibelah dua. Mulai dari materi organisasi hingga “tutorial” menguasai kampus, semua dibahas di bangunan ini.

Di kampus, organisasi ini kerap menjadi “partai” yang mendominasi seluruh kursi-kursi strategis, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif mahasiswa. Hal ini diperkuat dengan kesaksian “Q”, anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), yang membenarkan adanya pola perekrutan terselubung di dalam organisasi, mulai dari dominasi di struktur eksekutif sampai yang terbaru dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bukan karena kebetulan, menurutnya ini merupakan gerakan sistematis dimana para calon kandidat sudah dipilih bahkan sebelum pembukaan perekrutan. Sebab, hal ini sejalan dengan pernyataan “Z” yang juga merupakan anggota PMII, dimana para kandidat yang mendapat pesan ajakan untuk mendaftar dari “ketua rayon” sudah pasti lolos seleksi, bahkan tahap penyaringan hanya menjadi formalitas semata. Penjelasan ini menegaskan praktik ini sudah mencoreng kualitas institusi akademik secara keseluruhan, perekrutan tidak lagi mengedepankan kompetensi, melainkan kekuatan koneksi.

Tangkapan layar oleh: “Z”

Tangkapan layar oleh: “Z”

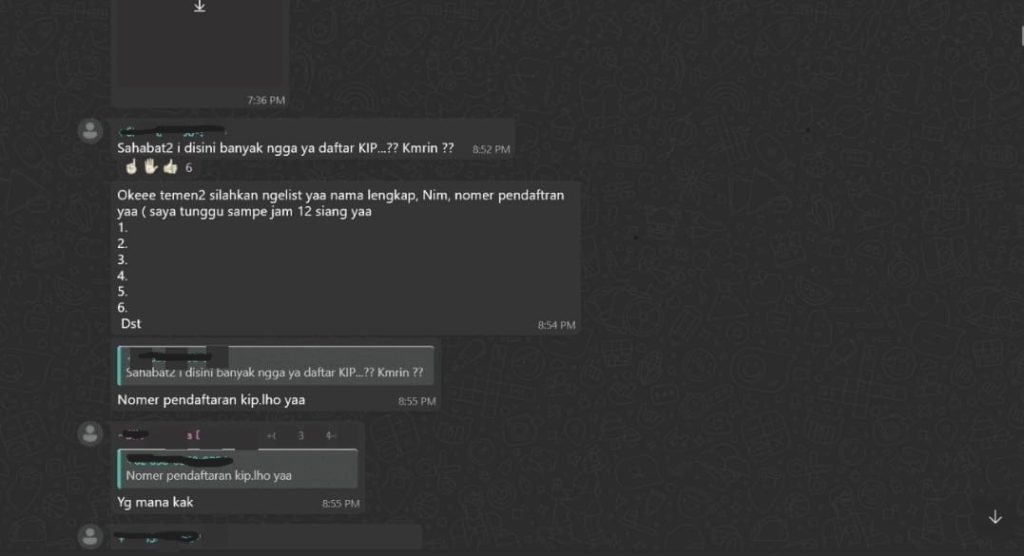

Jika jabatan dapat dibeli dengan koneksi, maka tidak heran apabila akses sumber daya terhadap kampus dapat disulap menjadi hak istimewa. Subsidi kuliah, yang seharusnya diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan sekaligus berprestasi, justru tampak digunakan sebagai alat menjaga loyalitas. “B”, salah satu anggota PMII, membenarkan adanya pendataan anggota yang dapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui grup WhatsApp ketika awal masuk organisasi ini. Bagaimana mungkin suatu organisasi eksternal memiliki “kuasa” dalam proses seleksi dan pengelolaan beasiswa tersebut? Dan dimana peran bapak Rektor, Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag?

Tangkapan layar oleh:”B”

Tangkapan layar oleh:”B”

Padahal, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2464 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 menegaskan bahwa UIN RMS sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara adalah pihak yang berhak menyeleksi para calon penerima KIP. Tentunya dengan pertimbangan ketidakmampuan ekonomi dan potensi akademik serta capaian prestasi non akademik.

Sebagai perguruan tinggi bercorak islam, UIN RMS Surakarta seharusnya memahami bahwa praktik semacam ini sebenarnya jauh dari nilai islam itu sendiri. Islam menempatkan jabatan sebagai amanah. Namun, ditangan mereka, amanah berubah menjadi “sertifikat” untuk menempatkan orang-orang terdekat agar memperoleh keuntungan. Keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi bergeser menjadi sebuah formalitas belaka. Ironis, di kampus yang tiap hari digaungkan nilai keislaman justru malah tidak dapat berbuat apa-apa. Praktik yang terjadi lebih mirip seperti pasar kekuasaan yang tiap hari sibuk tawar menawar jabatan. Bukan menegakkan amanah seperti yang Islam ajarkan. Pertanyaan penting pun muncul, apakah praktik seperti ini murni kecolongan atau memang dipelihara?

Pertanyaan seperti itu sangat relevan karena hal-hal yang mereka lakukan jelas menghilangkan fungsi kampus, dimana organisasi eksternal malah menguasai segala struktur kampus. UIN RMS bukan milik PMII, melainkan milik seluruh mahasiswa sebagai ruang bersama dengan nilai-nilai yang seharusnya bukan menjadi praktik manipulatif yang merusak integritas kampus.

Kampus seharusnya menjadi penjaga nalar, bukan fasilitator oligarki kecil-kecilan. Ia seharusnya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melatih keadilan, transparansi, dan integritas bukan tempat untuk meniru trik politik yang bahkan di dunia nyata saja sudah membuat masyarakat lelah. Tetapi bagaimana mungkin mahasiswa dapat belajar nilai itu jika sebagian pendidik moral masih menampilkan “topeng” yang mengutamakan kedekatan, meniadakan kompetensi, dan menggabungkan budaya koneksi?

Dan apakah UIN RMS akan tetap menampilkan topeng itu dan terus membiarkan ketidakadilan terus berkembang atau memilih menjadi kampus yang berdiri dengan nilai dan marwah pendidikan yang baik sebagai kampus islam?

Dengan demikian, apabila contoh diatas saja sudah terjadi, maka tak heran jika mahasiswa disiapkan bukan untuk menjadi intelektual, melainkan menjadi politisi kotor yang mengedepankan strategi dominasi ketimbang membenahi gagasan.

Penulis: Hanan

Editor: Chandra