Gambar: Instagram @neohistoria.id

“Semoga enggak dirasisin lagi. Kayaknya kamu lebih aman di sana.”

Menjelang akhir tahun, saya menoleh ke belakang. Pada bulan-bulan ketika jalanan dipenuhi berbagai emosi dan media sosial penuh lontaran kekecewaan dari masyarakat. Indonesia sempat berada di tepi jurang familier, jurang yang pernah menelan kita pada 1998.

Gelombang aksi demonstrasi di Indonesia selama periode akhir Agustus hingga awal September merupakan representasi dari gunung es kekecewaan masyarakat terhadap isu-isu kontroversial yang kerap ditampilkan para elite politik di depan publik. Viralnya video aksi joget-joget oleh anggota DPR RI yang berkaitan dengan kabar kenaikan tunjangan memicu polemik masyarakat, ditambah lagi dengan pernyataan sejumlah anggota legislator yang dinilai nirempati dengan kondisi rakyat yang sedang sulit. Bagai bisul pecah, kekecewaan bercampur rasa marah itu mengundang himpunan massa untuk berunjuk rasa di sejumlah daerah.

Sayangnya, aksi unjuk rasa yang dilandasi rasa cinta pada Tanah Air ini kemudian diwarnai tindakan anarkis sebagian oknum. Hal itu seperti perusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPR, represivitas aparat hingga penjarahan di sejumlah rumah anggota dewan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Tak hanya itu, berembus pula bisik-bisik untuk membangkitkan narasi lama: penyasaran pada etnis tertentu. Situasi yang membuat kepala kita bagai mengulang gulungan film yang berisi adegan-adegan buruk.

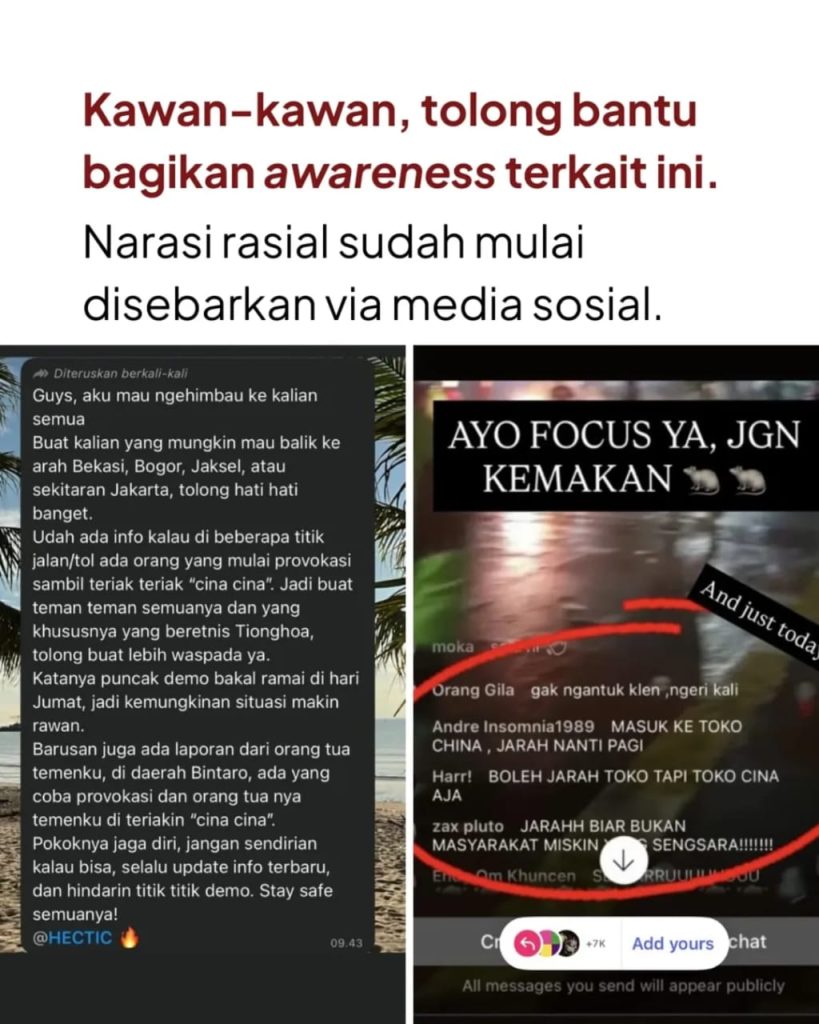

Screenshot pesan edaran melalui WhatsApp pada periode akhir Agustus untuk orang-orang beretnis Tionghoa dan komentar-komentar di Instagram live dengan penggiringan untuk menjarah “China” bertebaran di media sosial. Rupanya, ada yang berusaha membangkitkan narasi lama. Ada yang ingin luka lama itu terulang kembali.

Bayang-bayang Krisis 1998

Andi Riccardi, wartawan senior yang pernah meliput rangkaian peristiwa tahun 1998 dalam kanal Youtube BBC News Indonesia (03/09/2025) yang bertajuk Persamaan dan perbedaan demo 2025 dengan kondisi krisis 1998 mengungkap akumulasi dan eskalasi kekecewaan masyarakat yang terjadi pada 1998 silam mengakibatkan people power (kekuatan rakyat). Gerakan itu kemudian berhasil menumbangkan pemerintahan Soeharto.

Kondisi itu mirip dengan demonstrasi tahun ini yang juga berawal dari kekecewaan. Keputusan DPR menaikkan tunjangan gaji dan kasus-kasus korupsi yang belum teratasi dengan baik menyebabkan keberangan masyarakat.

Andi Riccardi menyatakan, masyarakat sekitar menjadi terprovokasi dan menyampaikannya dengan cara yang hampir mirip dengan (demo) 1998, yaitu pembakaran dan penjarahan. Mereka membuat chaos (rusuh) di mana-mana. Kalau dibiarkan, ada kekhawatiran ini akan menjadi sebuah embrio yang bisa berkembang menjadi seperti krisis 1998.

Upaya-upaya untuk mengalienasi suku dan ras tertentu merupakan narasi lama yang pernah digaungkan dalam aksi rusuh tahun 1998 untuk menciptakan konflik horizontal. Kemarahan masyarakat yang mengkristal akhirnya tidak disampaikan sebagaimana mestinya dan sesuai tempatnya, maka kerusuhan dan kekerasan terhadap etnis tak dapat terelakkan.

Reni, seorang warga yang memiliki darah keturunan Tionghoa dalam artikel Magdalene yang berjudul Dari 1998 ke 2025: Warga Keturunan Tionghoa di Antara Harapan dan Trauma Kolektif turut mengungkap ada kesamaan pola antara demonstrasi 1998 dan 2025. Malah, ketakutan saat ini lebih besar karena rumah pejabat selevel Menteri Keuangan pun bisa dijarah dengan mudah.

Ketakutan Reni bukan tak berdasar. Bagaimanapun juga, sejarah negara ini tak bisa dilepaskan dari kenahasan-kenahasan paling kelam. Kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998 adalah bukti bahwa masa lalu menyimpan trauma kolektif: kekerasan seksual massal, penjarahan, hingga pengkambinghitaman.

Pola-pola inilah yang membangkitkan kesadaran bahwa luka itu tak pernah mati, ia hanya tidur.

Kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada 1998 bukan pertama kalinya, sebelumnya pada 1965 mereka juga terdampak pasca peristiwa G30S/PKI. Semua itu menunjukkan bahwa sejarah bisa berulang jika kita lengah. Luka itu tidak hanya membayang di tingkat nasional, ia juga menorehkan jejak di kota-kota, dalam skala yang lebih personal. Salah satunya: Solo (saat ini saya berdomisili di Solo).

Solo atau Surakarta, kota yang menduduki peringkat ke-4 dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) ini juga pernah menyimpan kenangan sumbang perihal intoleransi. Beberapa kali isu rasisme dan radikalisme menguap di kota yang memiliki beragam etnis dan budaya ini. Kenangan tahun 1998 yang membawa trauma, salah satunya datang dari Merry. Seorang perempuan keturunan Tionghoa yang dulunya bermukim di Solo ini terpaksa pindah ke negeri Paman Sam seusai rumahnya menjadi sasaran kerusuhan, juga usaha katering dan restorannya yang dibakar habis.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan trauma itu masih menjalar hingga kini. Bahkan mikro-rasisme kerap kali masih terjadi. Mungkin sekarang ia tak berbentuk penjarahan, bukan dalam interpretasi yang “mengerikan”, tetapi menyusup dalam candaan-candaan dan lontaran verbal.

Ada satu hal lagi yang membuat isu ini terasa lebih dekat dan nyata, pengalaman kawan saya sendiri. “Eh, sipit!” ujar seorang kawan yang memiliki darah keturunan China alias “Chindo”, menirukan gurauan yang pernah diterimanya. Ketika saya tanya apakah ia tersinggung dengan perkataan semacam itu, ia mengaku tidak ingin ambil pusing.

Namun, hal itu membekas di ingatan saya. Bagaimana saya malu dan kecewa, ketika zaman sudah berjalan sejauh ini, masih ada stereotipe terhadap etnis atau suku yang berbeda. Apalagi beberapa waktu kemudian ia sempat bercerita ada seorang lelaki yang menghampirinya dan mempertanyakan “Kamu China kok “gini”?” Saat kemudian ia pindah dari Solo ke kota lain, saya hanya bisa mendoakan semoga ia tidak mengalami hal yang serupa.

Pelabelan-pelabelan yang kita anggap remeh justru yang menginterpretasikan bagaimana kita memandang sesama dan keberagaman manusia. Mungkin selama ini kita hidup dalam bubble kita sendiri, sehingga ada perasaan aneh atau bahkan reaksi berlebihan ketika kenyataan tidak sesuai dengan yang ada di pikiran.

Kalau mikro-rasisme dibiarkan, ia akan menumpuk. Bagai gunungan jerami kering yang mudah dipantik oleh sedikit bensin, ia akan berkobar saat ada krisis. Masyarakat sudah melihat bagaimana contohnya di 1998 dan usaha pemunculannya kembali tiap ada demonstrasi besar.

Jawaban Sipil: Mari Saling Menjaga

Namun, Indonesia saat ini (semoga) bukanlah yang dulu. Saat gaung-gaung untuk membangkitkan konflik horizontal itu menguap, masyarakat menjawabnya dengan tagar #wargajagawarga. Sebuah momen yang heartwarming, bagaimana tagar ini menjadi bukti bahwa rakyat akan saling menjaga tanpa pandang bulu dan bagaimana Indonesia tak akan mengulang luka lama.

Di titik inilah kita belajar: menjaga tidak hanya bertahan dari ancaman, tetapi juga merawat harmoni dalam keseharian. Di Solo, harmoni itu benar-benar terdengar nyata, bukan dalam jargon, melainkan turut hadir dalam sebuah komunitas: Solo Bersimfoni.

Solo Bersimfoni adalah organisasi yang bermukim di Surakarta. Motto dari Solo Bersimfoni yaitu Hasthalaku atau delapan perilaku yang terdiri dari gotong royong, guyub rukun (kerukunan), grapyak semanak (ramah), lembah manah (rendah hati), ewuh pakewuh (saling menghormati), pangerten (saling menghargai), andhap asor (berbudi luhur), dan tepa slira (tenggang rasa), yang terinspirasi dari budaya Jawa. Nama “Bersimfoni” merupakan metafora dari keberagaman yang seimbang untuk menciptakan keharmonisan, seperti orkestra.

Solo Bersimfoni kini terus melakukan riset dan pembaruan untuk mengatasi intoleransi. Melakukan kegiatan kampanye seperti Simfoni Class, Karnaval Kemerdekaan, Fragmen Hasthalaku, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini dibantu oleh para relawan yang disebut “Sahabat Simfoni”.

Dari level komunitas, Solo bersimfoni merawat budaya damai. Dari nilai-nilai lokal seperti inilah kita membangun tameng dari intoleransi. Dari tagar-tagar inilah kita membangun solidaritas. Dari rasa cinta tanah airlah kita membangun negeri ini. Bahwa masa depan tidak boleh dibangun di atas reruntuhan kebencian lama dan warga sipillah yang menjadi garda dari isu SARA yang dipakai untuk senjata politik.

Tia Brizantiana, Program Officer Solo Bersimfoni, juga menyuarakan hal senada perihal pencegahan intoleransi. Yakini pencegahan dan pencegahan berulang, maksudnya adalah kita mencegah sebelum terjadi dan mencegah supaya berulang. Misalnya ada tempat konflik, supaya tidak terjadi konflik kembali.

Setiap sentimen terhadap etnis muncul kembali, jantung saya berdebar. Karena dibalik kata “etnis”, selalu ada wajah, ada manusia. Saya percaya bahwa Indonesia seharusnya lebih aman, lebih adil, dan lebih manusiawi. Kesadaran itulah yang mendorong saya, agar luka lama tak lagi diwariskan. Saya menulis ini, sebagian untuknya —dan untuk siapa pun yang pernah merasa tidak aman hanya karena identitasnya.

Meminjam kalimat dari Abigail Limuria, salah satu pendiri platform Bijak Memilih, “Sudah saatnya, rakyat Indonesia yang luar biasa ini memilih pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini,” ujarnya dalam kanal Youtube Malaka “Rakyat Sudah Bicara, Pemerintah Harus Bergerak!”

Source:

https://setda.surakarta.go.id/page/detail_berita/potret-kota-solo-sebagai-kota-toleran-yang-harmonis

https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210404/Dulu-di-Solo,-Kini-di-Amerika/

https://youtu.be/eN81OfFhyLg?si=MtEBXMdaYdeLudFC

Penulis: Abril Nabila T

Editor: Alfida